Das HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG) in Österreich soll Personen schützen, die Informationen über Verstöße gegen Recht oder Ethik offenlegen. Dies kann beispielsweise bei Verstößen gegen den Datenschutz, Korruption oder anderen illegalen Handlungen im Zusammenhang mit Arbeit oder Geschäftspraktiken der Fall sein. Das Gesetz gilt für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ab 50 Mitarbeitern. In diesem Artikel werden wir uns die wichtigsten Aspekte des HinweisgeberInnenschutzgesetzes ansehen. Den Gesetzestext finden Sie unter diesem Link:

Gesetzlicher Hintergrund

Die "EU-Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (2019/1937)" legt Mindeststandards für den Schutz von Whistleblowern fest. Sie soll Anreize schaffen, rechtswidrige Handlungen zu melden und verlangt von öffentlichen und privaten Organisationen sowie Behörden, sichere Kanäle für die Meldung von Missständen bereitzustellen. Ein entscheidendes Element in der Richtlinie ist das Verbot von Repressalien: Schon der Versuch oder die Androhung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen (z.B. Kündigung, Suspendierung etc.) des Arbeitsgebers in Verbindung mit dem Hinweis sind vollständig untersagt. Außerdem gilt die Beweislastumkehr zugunsten des Hinweisgebers. Arbeitgeber müssen fortan beweisen, dass eine Maßnahme unabhängig von dem eingegangenen Hinweis erfolgt ist.

Aktueller Stand in Österreich

Die Umsetzung der EU-Richtlinie in österreiches Recht hätte bis zum 17. Dezember 2021 erfolgen müssen. Dies hat aber deutlich länger auf sich warten lassen: Am 25. Februar 2023 ist das Gesetz in Kraft getreten. Am 16. Februar hat der Bundesrat das Gesetz verabschiedet. Zuvor hatte der Nationalrat mehrheitlich für das Gesetz gestimmt.

Welche Unternehmen sind betroffen?

Das HinweisgeberInnenschutzgesetz gilt für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ab 50 Mitarbeitern. Unternehmen mit mehr als 249 Mitarbeitern müssen interne Meldekanäle bis zum 25. August 2023 einrichten. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ab 250 Mitarbeitenden haben eine verlängerte Umsetzungsfrist bis zum 25. August 2023. Unternehmen zwischen 50-249 Mitarbeitern haben bis zum 17. Dezember 2023 Zeit, die interne Meldestelle einzurichten.

Welche Personen sind geschützt?

Das HinweisgeberInnenschutzgesetz schützt natürliche Personen, die aufgrund beruflicher Verbindung zu einem Rechtsträger Informationen über bestimmte Rechtsverletzungen erlangt haben und diese melden. Darunter fallen Arbeitnehmende, Teilzeitbeschäftigte, befristet Beschäftigte, Freiberufler, Zulieferer, Dienstleister, Geschäftspartner und Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Dies umfasst auch ehemalige und künftige Arbeitnehmer. Geschützt sind nicht nur Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sondern beispielsweise auch Personen aus deren Umkreis, wie Angehörige und Kollegen und Kolleginnen.

Welche Maßnahmen müssen betroffene Unternehmen und Behörden umsetzen?

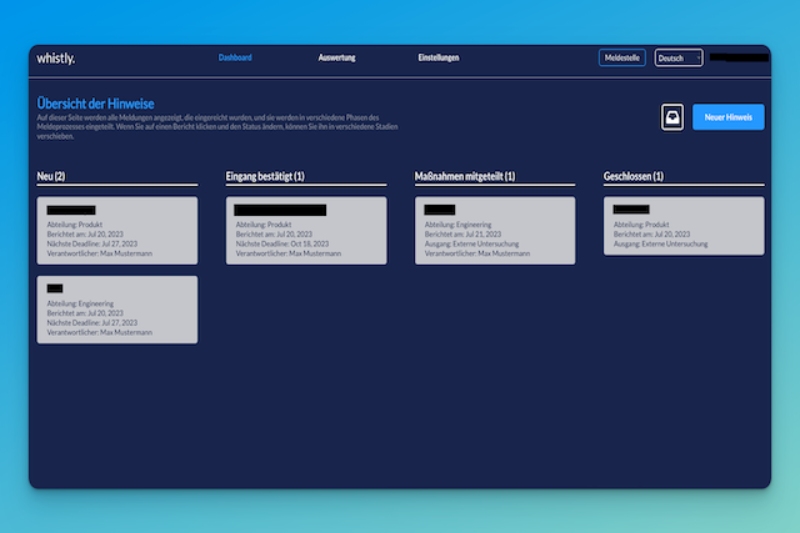

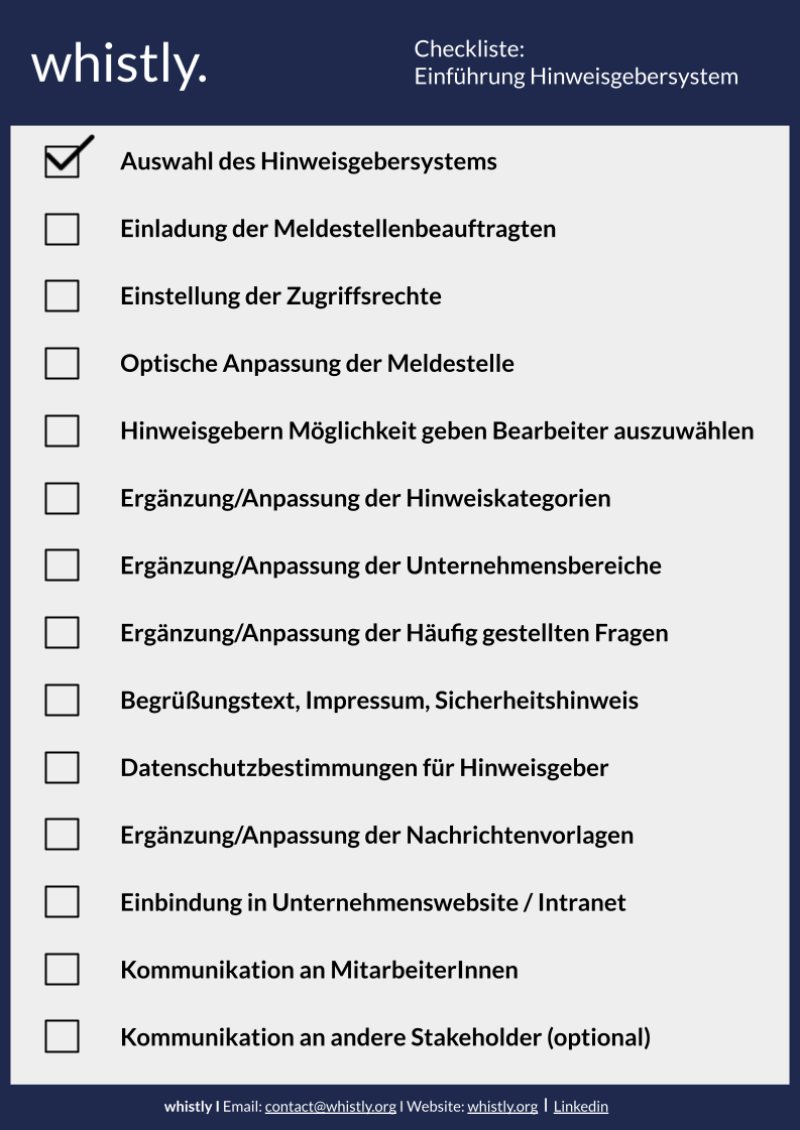

Unternehmen und Organisationen müssen ein internes und sicheres Meldesystem für Hinweisgeber einrichten, welches DSGVO-konform ist. Dies kann in Form einer digitalen Whistleblower-Software, einer Telefon-Hotline oder eines Anrufbeantwortersystems geschehen. Die Meldungen müssen in schriftlicher oder mündlicher Form abgegeben werden können. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sind berechtigt, gegebene Hinweise nach Entgegennahme durch die interne Stelle nachträglich noch zu ergänzen oder zu berichtigen. Alle eingehenden Meldungen und deren Bearbeitung müssen dokumentiert werden. Nach spätestens 7 Tagen muss eine Bestätigung über den Eingang der Meldung an den Hinweisgeber erfolgen. Hinweisgeber haben innerhalb von 14 Tagen das Recht auf Zusammenkunft zur Besprechung des Hinweises. Spätestens 3 Monate nach Entgegennahme eines Hinweises muss der Whistleblower umfassend über die Art der Folgemaßnahmen wie z. B. interne Nachforschungen oder Untersuchungen informiert werden oder im Fall, dass die Hinweise nicht weiterverfolgt werden, aus welchen Gründen dies nicht geschieht. Unternehmen und Organisationen müssen leicht zugänglich und verständlich über den internen und externen Meldekanal, das Meldesystem sowie die Meldeprozesse informieren.

Sanktionen bei Verstößen

Unternehmen, die kein Hinweisgebersystem haben, laufen Gefahr, dass Informationen über Verstöße an Behörden oder die Öffentlichkeit gelangen. Dies kann dazu führen, dass das Ansehen des Unternehmens beschädigt wird und dass das Unternehmen rechtliche Konsequenzen zu tragen hat. Daher ist es sinnvoll, dass das Unternehmen selbst Kenntnis von Missständen erlangt, bevor diese von Behörden oder den Medien bekannt werden. Zusätzlich hat das Hinweisgeberschutzgesetz klare Sanktionen definiert: Wer gegen das Bundesgesetz verstößt, z. B. wer eine Meldung behindert, die Vertraulichkeit verletzt oder verbotene Repressalien verhängt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 40.000 Euro bestraft. Die Abgabe wissentlicher Falschmeldungen wird ebenfalls mit einer Geldbuße von bis zu 40.000 Euro geahndet.

Wie können Unternehmen das Hinweisgeberschutzgesetz einfach umsetzen?

Die zahlreichen und komplexen Anforderungen für Unternehmen, die das neue Hinweisgeberschutzgesetz mit sich bringt, lassen nicht viele Optionen offen. Ein digitales, DSGVO-konformes Hinweisgebersystem ist der einfache und kostengünstige Weg, um das Gesetz richtig umzusetzen. Achten Sie bei der Auswahl insbesondere auf den Datenschutz und die Sicherheitsmaßnahmen des Hinweisgebersystems. Dabei sollten Sie darauf achten, dass das System einfach zu bedienen ist und über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügt. Eine gute Whistleblower-Software ermöglicht eine anonyme Meldung und schützt Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber vor Repressalien. Zudem sollten Sie sicherstellen, dass das System eine hohe Sicherheit gewährleistet und Ihre Daten zuverlässig schützt.

Hinweisgebersystem: Was man bei der Auswahl beachten sollte

Fazit

Das HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG) bietet einen wichtigen Schutz für Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die über Verstöße gegen Recht oder Ethik informieren.

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ab 250 Mitarbeitenden haben bis zum 25. August 2023 Zeit, interne Meldekanäle einzurichten. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit 50-249 Mitarbeitenden haben eine verlängerte Umsetzungsfrist bis 17.12.2023.

Die Einrichtung eines sicheren und DSGVO-konformen Meldesystems ist dabei unerlässlich. Eine digitales Hinweisgebersystem bietet dabei eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, um das Gesetz korrekt umzusetzen.

Das Hinweisgeberschutzgesetz leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Integrität, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit in Unternehmen und Organisationen.

![Interne Meldestelle: Software zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes [+ 20 Leitfragen]](https://assets.superblog.ai/site_cuid_cldu3rjaz02061kpf0exty8ul/images/benachrichtungen-1692106223456-compressed.png)